Histoire de l’Usine L’Epée

Présentation de l’usine L’Epée

En 1833, un fabricant genevois de claviers pour boîtes à musique, Pierre Henri Paur, achète les bâtiments de la Ferme du Prince dans l’idée d’implanter cette industrie à Sainte-Suzanne et avec lui viennent des ouvriers de la Suisse. Après six années d’essais coûteux et infructueux, il meurt à peu près ruiné. Auguste L’Epée est son associé depuis 3 mois et il entreprend alors de relever cette industrie.

L’Epée dans l’Histoire de France

En 1839, Auguste L’Epée signe son acte d’association, sous le règne de Louis-Philippe, il se met à produire des boîtes à musique à manivelle pour enfants qui figurent désormais dans les plus belles collections du monde et des porteéchappements. Le développement de l’horlogerie au « Pays de Montbéliard » fut fantastique. En 1860 sous le Second Empire, la production totale dépassait le million de pièces par an. Quelques superbes exemplaires sont exposés au « Musée Beurnier de Montbéliard ». Ils témoignent des capacités artistiques et techniques de l’époque pour lesquelles on ne peut avoir qu’un grand respect. L’Epée, tout au long de son histoire, se vit décerner de prestigieuses médailles aux différentes expositions internationales : à Paris en 1889 et 1900, à Vienne en 1892, à Hanoï en 1902, aux Amériques et en Grande-Bretagne.

L’essor de l’usine L’Epée

Les boîtes à musique L’Epée

Auguste L’Epée achète les murs et fonde le 1er août 1839 sa propre manufacture de boîtes à musique. Dans l’entreprise sont produites toutes les pièces de ses boîtes à musique : arbre, engrenage, clavier et menuiserie. Le travail à la main est primordial, avec une très haute qualité de réalisation, on parlera pour cela de la « Manufacture L’Epée ». Les débuts sont difficiles et en 1845, la fabrique ne compte que 30 ouvriers. Dès 1857, L’Epée lance à la mode les boîtes à musique insérées dans divers objets comme les jouets, boîtes à bijoux, dessous de plat, carafes, bouquets artificiels, poupées et albums photos. Ce sont des « petites musiques » qui portent le nom commercial de «tabatières », les premières ayant été introduites pour des boîtes de tabac à priser. Cette musique est brevetée le 03 juillet 1857. L’Epée est alors la seule manufacture du monde à fabriquer la « musique d’enfant » actionnée par ce système breveté : il est plus simple à produire, moins coûteux et plus facile à commercialiser. Dans ces boîtes à musique bon marché, le mouvement d’horlogerie manuel du cylindre portant une manivelle provoque la rotation du cylindre qui joue une mélodie. Les premières fabrications qui lanceront le nom de L’Epée consistent en boîtes à musique à manivelle pour les enfants.

En 1861, L’Epée passe du stade artisanal à une véritable industrie : l’usine se munit d’une machine à vapeur et s’installe dans de nouveaux locaux, placés entre la route et la rivière. L’Epée s’équipe de nouveaux tours, de perceuses et autres machines spécialement adaptées et parfois créées pour améliorer les performances de l’industrie. Cette même année, paraît une nouvelle loi, qui entraîne l’obligation de payer de forts droits d’auteur à l’éditeur de musique. Monsieur Denain, fabricant de pianos, intente un procès en contrefaçon d’édition musicale à l’entreprise L’Epée. Ce procès dure de 1862 à 1866, date à laquelle une nouvelle loi est votée, mais celle-ci arrive trop tard pour permettre à l’usine de participer à l’Exposition Universelle de 1867 à Paris.

Malgré tout, l’engouement pour les boîtes à musique ne se dément pas, si bien qu’en 1870 l’usine emploie 300 ouvriers. L’Epée lance ses premières « grandes musiques » appelées Machine à fraiser les claviers Boîte à manivelle « cartels » ; à l’origine elles étaient disposées dans des socles de pendules de cheminée. Les cartels deviennent rapidement la grande spécialité de l’entreprise. L’usine produit annuellement 200 grandes musiques (cartels) et 400 000 petites (tabatières et manivelles), ce qui représente le 1/8 de toutes les fabrications suisses réunies. Auguste L’Epée meurt en 1875, laissant la succession à ses fils et son gendre Georges Frédéric Ablitzer.

De 1839 à 1914 deux types de boîtes sont fabriquées à Sainte-Suzanne :

- D’une part, les petites boîtes à un, deux, trois ou quatre airs auxquelles on donne le nom général de « tabatière » : les toutes premières boîtes à musique à cylindre étaient placées dans une boîte à tabac à priser d’où le nom de « tabatière ».

- D’autre part, de grandes boîtes appelées « cartels » pouvant jouer douze airs. Le nom « cartel » a été adopté par analogie à la pendule dite « cartel » qui était plus grande que la pendule bureau.

La fabrication de boîtes à musique nécessite alors la maîtrise de plusieurs corps de métiers :

- Menuiserie et ébénisterie pour la confection des boîtes,

- Ajustage pour la fabrication et la mise en place des organes,

- Horlogerie pour la minutie du travail et l’ordonnancement des rouages,

- Mécanique pour l’invention des outils spéciaux (comme pour la fabrication des claviers),

- Musique pour l’arrangement des airs, l’accordage des claviers et la notation des points sur le cylindre,

- Accordage pour avoir des claviers qui jouent juste.

Evolution de la boîte à musique

La boîte à musique primitive est composée d’un cylindre armé de goupilles qui tourne devant des lamelles donnant les notes. Le cylindre tourne au moyen d’une manivelle. Ces petites boîtes à musiques, fabriquées par L’Epée à partir de 1839, et destinées à être utilisées comme jouets d’enfants, ont un immense succès. Auguste L’Epée va perfectionner les boîtes à musique. Il utilise des claviers de plusieurs octaves ; il ajoute à la musique proprement dite des accompagnements de tambours, de timbres, de castagnettes puis il adapte ensuite à ce mécanisme plusieurs jeux d’anche (harmoniphone, mandoline, cithare, etc.). Ces boîtes à musique n’utilisent pas une manivelle mais un système de ressort donnant le mouvement au cylindre. Il fait également breveter dans les principaux pays d’Europe un système qui permet à chaque cartel d’utiliser des cylindres de rechange et donc d’avoir une très grande variété d’airs.

Fonctionnement d’une boîte à musique à cylindre

Les parties essentielles de la boîte à musique à cylindre (cartel) sont :

- Un support appelé platine,

- Un cylindre armé de goupilles,

- Un barillet avec son ressort moteur,

- Un clavier,

- Un système modérateur, le volant, qui donne au cylindre une vitesse de rotation uniforme.

Le cylindre et le clavier sont les pièces essentielles de la boîte à musique.

L’air est tout d’abord transposé sur un cylindre prototype à l’aide d’une machine spéciale. A partir du prototype, on fabrique de nouveaux cylindres dans lesquels il faut planter des goupilles de 3 millimètres, c’est le garnissage. Le cylindre étant creux, on coule alors à l’intérieur de la cire qui alourdit l’ensemble et permet de fixer solidement les goupilles. Le cylindre est ensuite placé sur un tour spécial pour rectifier les goupilles afin qu’elles aient toutes la même longueur.

Le clavier est fabriqué avec des lames ; il faut donc couler sous certaines de petites masses de plomb ayant un poids de plus en plus important à mesure que l’on passe des notes aiguës aux notes graves. Le clavier terminé est ensuite vérifié par les accordeurs. Pour finir, le clavier et le cylindre sont placés l’un en face de l’autre et contrôlés pour vérifier si les goupilles sont en bonne position : une musique de 6 airs compte plus de 6 000 goupilles. A la fermeture de l’usine L’Epée, tout le matériel a été vendu à L’usine Reuge à Sainte-Croix en Suisse à sa fermeture.

Les Pendules

A la fin du 17ème siècle, grâce à l’invention du balancier à ressort spiral, les premières pendules transportables apparaissent mais elles restent très rudimentaires. Ce n’est qu’au début du 19ème siècle que ces pendules vont prendre leur essor, en grande partie grâce à Napoléon 1er qui exige de ses officiers qu’ils emportent une pendule partout avec eux. Les mouvements de ces pendules, anonymes, proviennent essentiellement du Pays de Montbéliard, en particulier de chez Japy.

Contrairement à une idée reçue, L’Epée ne fabrique pas de pendules au 19ème siècle, mais uniquement les porte-échappements. La première série de pendules d’officier produite par la firme date de 1976, après le changement de raison sociale et de propriétaire. Ces pendules sont les répliques exactes de celles fabriquées dans les années 1800, mais d’une qualité améliorée grâce aux nouvelles technologies.

L’Epée assure toutes les tâches, de la conception du modèle dans le bureau d’étude à l’expédition aux clients.

En plus des pendules précédentes, L’Epée vend également des modèles de poche, de formes beaucoup plus modernes qui sont connues sous le nom de « cadettes », avec un mouvement à quartz.

Différentes étapes de la fabrication d’une horloge

La fabrication d’une horloge est un travail comportant beaucoup d’opérations différentes :

- Le bureau d’étude conçoit les pièces,

- L’atelier d’outillage prépare les outils nécessaires à la fabrication et à l’assemblage,

- L’atelier de découpage prépare les pièces à l’aide de presses,

- L’atelier de décolletage fabrique les pignons et les roues à l’aide de tours automatiques,

- L’atelier de polissage s’occupe des pièces visibles pour donner un aspect brillant au laiton,

- L’atelier de vernissage est chargé de déposer sur les pièces précédentes un vernis protecteur qui empêchera l’oxydation,

- L’atelier de préparation réalise des sous-ensembles, balancier/spiral les réglages des mouvements, la raquetterie (dispositif de l’échappement qui permet de faire avancer ou retarder une pendule),

- L’atelier de montage assure l’assemblage des différentes pièces de la pendule,

- L’atelier de vérification s’assure que les pendules sont irréprochables tant au plan de l’esthétique (détection « à l’œil » des petites imperfections éventuelles) qu’au plan de la technique (utilisation de stroboscopes et d’appareils électroniques de mesure),

- Un dernier service se charge des expéditions dans les différents pays concernés.

Henry L’Epée prend la direction de l’usine et développe la section horlogère « porteéchappement et mécanisme ». Il charge son fils Frédéric d’entreprendre la production de phonographes, activité florissante de 1896 à 1915. En 1914, la guerre éclate et la fabrication des boîtes à musique cesse, le public préférant des moyens plus modernes de diffusion de musique. Après la 1ère guerre mondiale, l’usine connaît quelques difficultés. Un second Henry L’Epée, le fils de Frédéric, prend en 1931 la direction de la société et lui redonne dynamisme en modernisant, perfectionnant et développant les moyens de production moderne, tournés essentiellement vers la fabrication des porte-échappements et vers la petite mécanique de précision.

Le 23 juin 1879, la Sté Auguste L’Epée et Cie obtient un brevet d’invention pour un « porte-échappement » à deux roues d’échappement à dents pointues tournant en sens contraire, liées par un engrenage. L’axe de balancier possède une rainure verticale meulée et les dents de deux roues d’échappement donnent une impulsion dans chaque direction. Le porte-échappement mécanique est à l’origine de la création de pendules de voyage. Son mouvement, remplaçant celui du balancier, (dans les pendules « Capucines ») permet au mouvement d’horlogerie de continuer à fonctionner durant les déplacements. Cette industrie en un temps à la pointe du progrès fut prospère durant une grande partie du 19ème siècle et au début du 20ème siècle.

Quelques notions sur la technique horlogère

Un mouvement d’horlogerie se compose de trois parties :

- Un organe moteur (ressort ou moteur électrique),

- Un organe de transmission et d’affichage : le rouage,

- Un organe réglant : l’échappement.

Le Porte-échappement comprend :

- Une platine comportant une roue d’échappement qui reçoit la force du ressort moteur par l’intermédiaire du rouage, du mouvement et du pignon d’échappement,

- Une ancre fixée sur un axe qui travaille avec la roue d’échappement, qui a pour rôle de distribuer la force nécessaire à l’entretien du système oscillant Cartel

- Un système oscillant composé d’un balancier annulaire et d’un ressort spiral ayant une période d’oscillation très précise indépendante de l’angle d’oscillation et la température.

L’élément principal d’un échappement est le « réglage » : (ensemble balancier, spiral, montés sur un axe).

Les porte-échappements sont utilisés dans les parcmètres, interrupteurs horaires, pendules de voyage et taximètres plus généralement dans les instruments de mesure. On parle de porteéchappements parce que les organes de l’échappement sont montés sur un petit support qui « porte » l’échappement. La fabrication et la mise au point de l’échappement nécessitant une main d’œuvre hautement qualifiée, beaucoup de fabricants de mouvements d’horlogerie préfèrent acheter le porte-échappement tout prêt. Il n’y a plus qu’à le fixer par quelques vis.

L’Epée exporte 80 % de sa fabrication du marché vers le monde entier, le concurrent principal est la Suisse. Pour situer le porte-échappement dans l’industrie horlogère il faut savoir qu’en 1968, période de grève, l’usine ne fournit plus ses clients, ceux-ci en majorité se tournent vers la Suisse et abandonnent Sainte-Suzanne.

Evolution de l’industrie

Pour diversifier la production de l’usine, Henry L’Epée décide de se lancer dans la fabrication des baromètres « Anéra » à partir de 1935. Cette activité durera jusqu’en 1958.

Pendant l’occupation de 1940 à 1944, l’usine fabrique également du matériel de précision pour l’armée allemande.

En 1955, l’usine compte 135 ouvriers ; elle fabrique des porte-échappements, des mouvements, des baromètres et quelques éléments de tableaux bord pour les avions (altimètres, variomètres). L’Angleterre commande encore des porte-échappements pour allumeurs de becs de gaz urbains.

De 1958 à 1960, les méthodes de travail changent : le montage à la chaîne apparaît. Les années 1960-1970 sont les plus fastes pour la société, qui crée deux ateliers de porteéchappements dans le Haut-Rhin à Saint-Louis et à Sainte-Marie-aux-Mines. L’Epée subit depuis le début des années 1970 les contrecoups de l’évolution technologique vers le quartz.

En 1964 Henry L’Epée décède et c’est sa veuve Madame Emilie L’Epée qui dirigera l’usine jusqu’en 1975. On compte jusqu’à 600 ouvriers et la fabrication horlogère atteint des sommets : en 1964, plus de 200 000 mouvements et en 1968, plus d’un million de porteéchappements.

En 1973, elle décide de fabriquer un prototype de pendulette de voyage inspiré de la pendulette de sa grand-mère achetée autrefois chez les Japy.

En 1975, la société L’Epée change de propriétaire, « Manurhin-Matra 1975 - 1986 » et se lance dans la fabrication des pendules de voyage, également appelées « pendules d’officier », inspirées des pendules Japy du siècle précédent. L’Epée se diversifie, réalise des chargeurs à munitions, et prépare une procédure à respecter pour le maniement des explosifs.

En 1975, la société L’Epée change de propriétaire, « Manurhin-Matra 1975 - 1986 » et se lance dans la fabrication des pendules de voyage, également appelées « pendules d’officier », inspirées des pendules Japy du siècle précédent. L’Epée se diversifie, réalise des chargeurs à munitions, et prépare une procédure à respecter pour le maniement des explosifs.

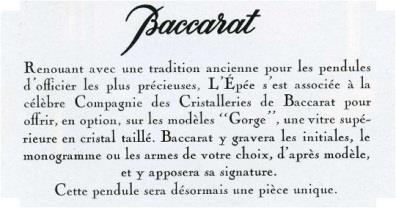

« La holding industrielle SFPI 1986 – 1989 » et « Monsieur Philippe Campana 1989 – 1993 » tentent d’imposer une image de marque « haut de gamme », à la société. Par quelques « coups médiatiques », elle s’associe aux « Cristalleries de Baccarat » et à « la Maison Hermès » pour réaliser une série de pendulette à l’occasion du mariage du Prince Charles (série de 100 pièces numérotées). Un peu plus tard, la même opération avec les mêmes partenaires est réalisée à l’occasion de la visite du pape Jean-Paul II en France, puis aux Etats-Unis, à l’occasion du centenaire de la Statue de la Liberté.

Déclin de l’usine L’Epée

En novembre 1992, dépôt de bilan et le 21 avril 1993, c’est le « Groupe horloger Laval 1993 – 1995 » puis « Georges Méreau 1995 – 1996 » qui reprend la Société mais elle va procéder à des licenciements. Le passif s’élève à environ 17 millions de francs et l’effectif s’abaissera à environ 60 personnes.

Malgré cela, l’entreprise présente à la foire de Bâle en avril 1993, une superbe pendule très complexe de 24 kg, « Astronomia », qui donne l’heure, les phases de lune, le jour, la date, le mois, l’heure du lever et du coucher du soleil pour 100 000 F.

En mars 1994, autre exploit au Carrousel du Louvre à Paris : L’Epée présente « La Géante » la plus grande pendule du monde d’une hauteur de 2.20 m et d’un poids de 1.2 tonne, ce qui n’empêche pas un nouveau dépôt de bilan en 1995 suivi d’un rachat par S.F.P.I France qui ne maintiendra l’activité que pendant un an environ.

En janvier 1996, L’Epée est en cessation de paiement. La mauvaise conjoncture économique, la morosité ambiante, les actifs et la trésorerie ne permettent pas le maintien de l’entreprise. Il reste alors 65 salariés. Le 7 mars, Frank Muller de Genève, candidat à la reprise, est prêt à relever le défi, mais les négociations n’aboutissent pas et il retire sa proposition le 29 juin. L’usine est occupée en juillet. En août 1996, la justice estime que la poursuite de l’occupation est illégale. Le 12 septembre, l’ordonnance de liquidation est contrecarrée par le maintien de l’occupation. La date de la vente aux enchères est repoussée. Le 14 septembre, les salariés « entrent en résistance ».

Le 16 septembre, l’expulsion des occupants est assurée par les forces de l’ordre.

Une association, « Les Amis de L’Epée » est créée pour étudier la mise en place éventuelle d’une SCOP. Elle collecte des fonds pour une somme totale de 220 000 F.

Dynastie L’Epée

Remerciements

A Monsieur Jean Lenôtre pour sa disponibilité et ses précieuses connaissances.

Dernière mise à jour : 09.09.2024